Il robot selvaggio, la recensione del film di Chris Sanders

Le migliori storie per ragazzi sono quelle che trattano il proprio pubblico con onestà, rispettandone l’intelligenza. Lo ha scritto anche Mac Barnett ne La porta segreta: “I migliori scrittori per l’infanzia raccontano la verità in modo che sia riconoscibile e autentica per i bambini”, i quali “sono il pubblico più intelligente, coraggioso e onesto che uno scrittore possa sperare di avere”. Il robot selvaggio di Peter Brown (tradotto come “selvatico” nella prima edizione di Salani) risponde sicuramente a questi prerequisiti, e lo stesso vale per l’adattamento firmato da Chris Sanders e DreamWorks Animation, nonostante le inevitabili variazioni nel passaggio dalla pagina al grande schermo.

Sanders lavora sul testo per renderlo più variegato e incalzante, dotandolo di una progressione narrativa più cinematografica, ma il fulcro non cambia. L’eponima robot è Rozzum 7134, costruita per assistere gli umani nei compiti più svariati, e capace di apprendere tramite l’osservazione. Dispersa in mare a causa di una tempesta, Roz si attiva sulle scogliere di un’isola lussureggiante, abitata da moltissime specie animali. In questo paradiso naturale, la robot impara ad adattarsi: osserva gli animali, ne impara la lingua, ne imita i comportamenti, e va in cerca di qualcuno che le assegni una mansione. L’onestà del film è chiara fin dal principio, come la sua schiettezza nel parlare ai bambini. L’isola è infatti un luogo bellissimo ma non idealizzato, tutt’altro: in quanto natura, è un posto dove la morte fa parte del quotidiano, e gli animali sono abituati a conviverci.

Non a caso, la svolta del racconto coincide proprio con la morte di un’oca e delle sue uova, travolte involontariamente da Roz durante una caduta. La robot trova però un uovo ancora intatto, e si assume la responsabilità di tenerlo al sicuro fino alla schiusa. Una volta nato, il piccolo vede Roz come la sua mamma, e lei lo chiama Beccolustro. Da mansione lavorativa, la maternità diviene per lei un impegno affettivo, che la costringe a bypassare il suo codice per allevare il figlioletto. Al suo fianco ci sono però alcuni animali con cui fa amicizia, in primo luogo la volpe Fink, che si trasforma da potenziale predatore a co-genitore putativo dell’ochetta. Beccolustro, nato più piccolo dei suoi simili, deve però imparare a volare: la migrazione è infatti imminente. Tocca quindi a Roz e Fink il compito di aiutarlo, mentre un inverno rigido e terribile si avvicina.

Come si accennava prima, quello de Il robot selvaggio è un mondo nient’affatto edulcorato. Sanders guarda negli occhi il pubblico più giovane e lo tratta con rispetto, senza nascondere la verità più scomoda: che la morte è parte integrante della vita su questo pianeta (a maggior ragione nello stato di natura), e che essa è un passaggio di stato ineluttabile, all’interno di un ciclo che si rinnova di continuo. Esemplari i casi dell’opossum Codarosa e dei suoi numerosi figli, che affrontano il tema della morte con disincanto e ironia, risultando quasi scioccanti in un contesto del genere. Per il film è una prova di maturità, non certo sorprendente se consideriamo che Sanders è l’autore di Lilo & Stitch e Dragon Trainer. Qui però il regista fa un altro passo verso l’unione armonica di forma e contenuto, anche grazie alla costante sperimentazione grafica della DreamWorks. L’animazione digitale indossa una veste pittorica, ispirata in parte alle illustrazioni per ragazzi (nel disegno dei personaggi) e in parte al tratto incompiuto degli impressionisti (negli sfondi), che dona al film una caratterizzazione unica, ricca di morbidezza e calore.

Tecnica e arte trovano così una sintesi, come il metallo e la carne all’interno della storia. Roz non è programmata per essere una madre («Nessuno lo è» le risponde Codarosa), ma la robot deve superare i limiti della sua programmazione per amore del prossimo, perché «la gentilezza serve a sopravvivere». Nell’intersezione fra natura e cultura, fra istinto e tecnologia, Il robot selvaggio ci ricorda che non esiste nulla di predefinito: sono le nostre scelte e le nostre azioni a determinare chi siamo, almeno in termini ideologici e di rapporto con l’altro. Analogamente, siamo noi a sceglierci la nostra famiglia, in barba a qualunque concezione reazionaria della stessa. Il film di Sanders riprende infatti uno dei temi più amati dal cinema d’animazione degli anni Duemila, e lo porta al compimento definitivo: quella composta da Roz, Fink e Beccolustro è una famiglia non tradizionale, interspecie e anticonvenzionale, che diviene addirittura una famiglia allargata se consideriamo gli altri abitanti dell’isola. D’altra parte, come dice quel proverbio di origini africane, “serve un villaggio per crescere un bambino”.

Ciò che ne deriva è un’affascinante utopia post-umana, dove gli animali convivono pacificamente con una macchina, e gli uomini si sono ritirati in cittadelle ipertecnologiche per sfuggire all’innalzamento dei mari. La vita sull’isola dimostra insomma che il pianeta va avanti anche senza di noi (o meglio, nonostante noi), e che l’amore non è certo un’esclusiva umana. Lo avevamo già visto in gioiellini come Il gigante di ferro e Robot Dreams, giusto per citare altri due precedenti che rievocano la concezione giapponese del robot – figlia dello shintoismo, dove l’anima è presente anche negli oggetti inanimati – al posto di quella occidentale e cristiana, più diffidente. Il punto, in effetti, è proprio questo: le gesta di Roz danno prova che l’amore è una forza solidale e unificatrice, in grado di superare ogni pregiudizio reazionario sul “diverso”. Perché la vita va preservata a tutti i costi, e nessuno dev’essere lasciato indietro.

CONSIGLIATI

-

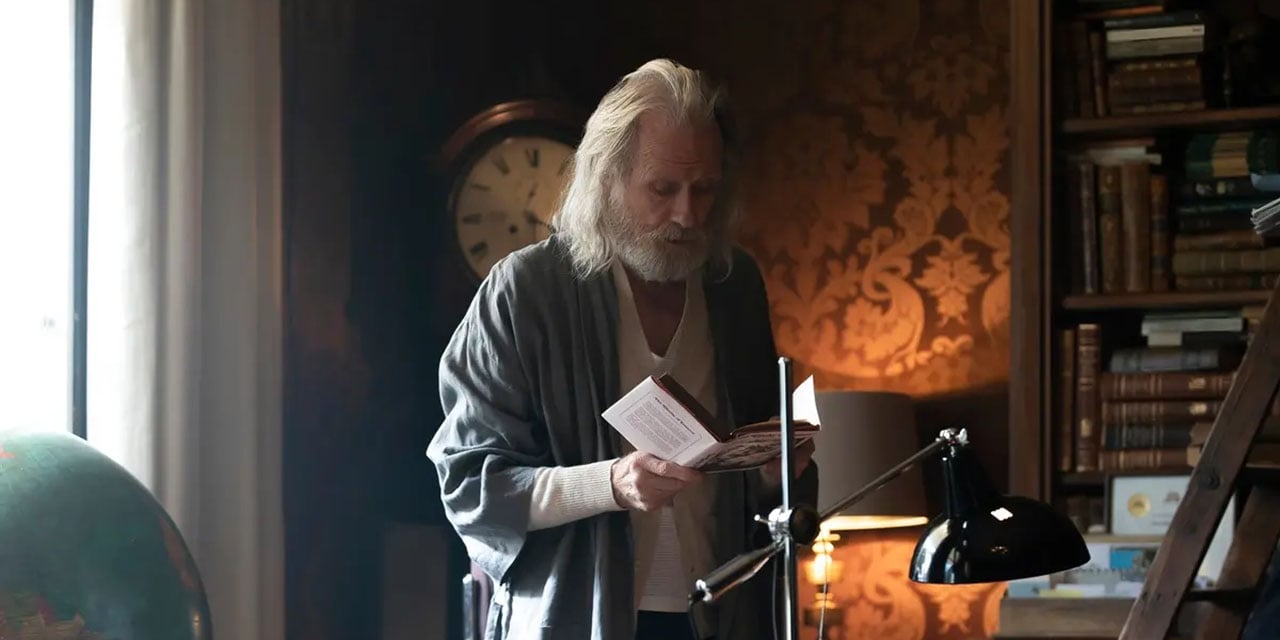

27 ottobre 2025 - Filippo MagnificoDaniel Day-Lewis e Anemone: il ritorno di un mito

L’attore premio Oscar torna sul grande schermo dopo otto anni di silenzio con un film che parla di famiglia, radici e riconciliazione. Anche con se stesso.

-

25 ottobre 2025 - Giulio Zoppello& Sons poteva essere molto di più di quello che Pablo Trapero ci ha dato

Alla Festa del Cinema di Roma presentato il melodramma tratto dal romanzo di David Gilbert, ma c’è poco di riuscito.

-

24 ottobre 2025 - Lorenzo PedrazziIl Dracula di Luc Besson è una tragedia di amore e sangue

Il regista francese rilegge il romanzo di Bram Stoker in un film imperfetto ma affascinante, diviso tra lirismo e cattivo gusto.