Longlegs e il ritorno del mostro sociale

Fin dall’incipit, Longlegs porta a compimento la visione di Osgood Perkins del genere horror, indipendentemente dall’immaginario a cui fa riferimento. Gli indizi erano già disseminati in February e Sono la bella creatura che vive in questa casa, ma qui è ancora più palese: Perkins concepisce i suoi film come trappole ansiogene, che creano una propria realtà nella mente del pubblico. In questa dimensione angosciante, lo spettatore non ha un attimo di tregua. Ogni strumento del linguaggio cinematografico è infatti al servizio della suspense, che non lascia la presa nemmeno per un secondo: è tutto un gioco di sospensioni e attese, dove l’inquietudine spesso deriva dalla sensazione che qualcosa sia fuori posto, o sfugga alla natura consueta delle cose.

In effetti, al centro di Longlegs troviamo il classico elemento di disturbo, ovvero l’eponimo serial killer interpretato da Nicolas Cage. Siamo nel 1994, e Longlegs ha apposto la sua firma su numerosi casi di omicidio-suicidio, avvenuti nell’arco di trent’anni: in ognuno di essi, un padre di famiglia ha ucciso la moglie e i figli prima di togliersi la vita, e sulle scene del crimine è stata sempre rinvenuta una lettera in codice firmata dal killer. Il caso è ora nelle mani di Lee Harker (Maika Monroe), giovane recluta dell’FBI a cui viene riconosciuto un intuito fuori dal comune, prossimo alla chiaroveggenza. È proprio lei a individuare una connessione tra le vittime: ognuna delle famiglie aveva almeno una figlia di 9 anni nata il 14 del mese, e gli omicidi sono avvenuti entro sei giorni dal compleanno, prima o dopo di esso. Inoltre, tutte le bambine avevano ricevuto in dono una bambola che riproduceva le loro fattezze.

Com’è facile immaginare, le simbologie occulte si sprecano. Lee se ne accorge quando scopre che le date dei massacri – se segnate su un calendario lineare – formano un triangolo rovesciato, e quando riesce a decifrare i messaggi in codice usando la Bibbia. È qui che Perkins imposta un tradizionale dualismo fra eroe e antagonista, fra detective e assassino: Lee e Longlegs sono infatti legati da un misterioso filo che risale all’infanzia della protagonista, e che si rivelerà fondamentale per la risoluzione del caso. Pur traendo vaga ispirazione dall’omicidio di JonBenét Ramsey (una bimba di sei anni uccisa nel 1996 in circostanze mai chiarite), il regista si affida quindi a vari tópoi squisitamente cinematografici: in primo luogo le bambole come sintesi del male, fonte di violenza e orrore perturbante, ad alto tasso di uncanny valley.

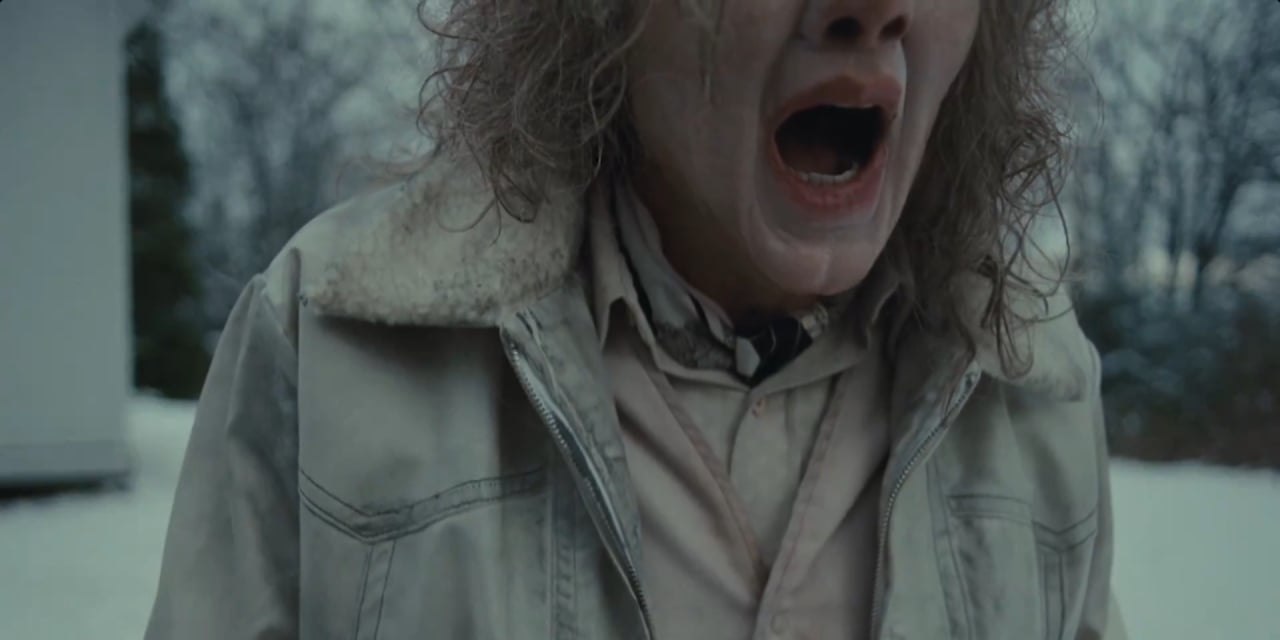

In esse c’è senza dubbio un risvolto sovrannaturale, eppure il loro artefice – lo stesso Longlegs – è del tutto umano. Nicolas Cage lo interpreta come una maschera grottesca, il viso nascosto dal trucco prostetico che gli deforma i lineamenti, la pelle e i capelli sbiancati; ma grottesco è anche il suo atteggiamento, con la recitazione sopra le righe, le risate sguaiate e improvvise, la voce cantilenante. Non incarna la banalità del male, bensì la sua assurdità, disturbante ed eccessiva. Per certi aspetti, è una versione più schematica e parossistica del “mostro sociale” di Balzac: le sue gesta portano scompiglio in un sistema perpetuo e razionalmente stabilito (la famiglia nucleare), causandone la distruzione dall’interno. Al contempo, però, la sua esistenza trova giustificazione in un ordine precostituito, di cui la detective si fa garante. In un genere ampiamente codificato come il thriller, le azioni del mostro (emblema del disordine) dialogano sempre con le reazioni dell’eroe (paladino dell’ordine), creando quella dicotomia solida ed eterna su cui si fonda il genere stesso: il thriller, come pure l’horror, non esisterebbe senza il contributo del mostro. Il dualismo tra Lee e Longlegs alimenta il racconto, gli dà forma e ragion d’essere. Se il maniaco è rumoroso e iperbolico, la detective è invece mesta e introspettiva, come se riempissero l’una i vuoti dell’altro. In tal senso, gli inflazionati paragoni con Il silenzio degli innocenti e Seven risultano fuori luogo: Osgood Perkins sceglie infatti di calare l’intero film in questo clima ossessivo e febbricitante, che nemmeno gli interventi di Lee sembrano capaci di lenire. La protagonista ne è completamente assorbita, al contrario di quanto accade nei due classici sopracitati.

Perkins, insomma, usa montaggio ed effetti sonori per orchestrare un’atmosfera malata, dando prova di saper costruire inquadrature ipnotiche tramite i campi totali, ideali per suscitare inquietudine. In tal senso, si conferma più dotato come regista che come sceneggiatore: la sua scrittura manca infatti di spessore, e rischia di deludere quando è costretta a tirare le fila. Se ne ricava l’impressione di un’opera irrisolta, ricca di potenzialità inespresse, vittima di una campagna marketing che ha gonfiato le aspettative ben oltre il verosimile. Non che manchi un senso di coerenza, pur all’interno di un film alquanto eterogeneo per suggestioni e influenze narrative; la sensazione, piuttosto, è che il regista chiuda la vicenda senza approfondirne le radici culturali ed esoteriche, risolvendo il tutto in un intreccio dal fiato più corto di quanto non sembrasse all’inizio. È chiaro che quello di Osgood Perkins – peraltro figlio di Anthony Perkins, volto memorabile dell’horror grazie a Psycho – sia un cinema più di sensazione che di ragionamento, e faccia quindi appello al lato istintivo e irrazionale del pubblico: gli gioverebbe forse lavorare su sceneggiature più aperte, invece di trincerarsi in storie così fortemente organizzate e autoconclusive. O magari gli basterebbe affidarsi alla scrittura di qualcun altro, per valorizzarla con le sue indubbie doti registiche.